Startseite > Geschichte > Lutetia, Paris

![]() Michael Neuhold Homepage

Michael Neuhold Homepage

Startseite >

Geschichte >

Lutetia, Paris

Im Zuge der Vorbereitungen zu einer Parisreise (die dann aber leider nicht stattgefunden hat) habe ich mich ein bisschen in die Geschichte von Paris eingelesen, bin dabei aber über die Antike nicht wesentlich hinausgelangt. Insbes. hat mich die Frage nach dem antiken Namen dieser Stadt und den Quelltexten dazu beschäftigt. Nach etlichen Jahren habe ich noch ein paar kurze Kapitel bis zur Julimonarchie hinzugefügt. Meine Quellen waren u.a.:

Paris entsteht an der Kreuzung des von Südost nach Nordwest (von Burgund an die Kanalküste) verlaufenden Wasserwegs von Seine und Marne (welch letztere kurz vor Paris in die Seine mündet) und einer ungefähr von Nord nach Süd (von der Nordsee nach Spanien) verlaufenden Landstraße. Hier liegen ursprl. etwa sieben Inseln in der Seine.

Die Inseln sind (von West nach Ost):

Eine weiter flussabwärts gelegene Gruppe von Inseln (ungefähr am Branly Quai) wird zur Île des Cygnes (oder Île aux Cygnes [siɲ]) „Schwaneninsel“ (auch Île Maquerelle genannt) verbunden. Ende 18./ Anfang 19. Jh. wird die langgestreckte Insel mit dem linken Seineufer verschmolzen. Die heutige Île des Cygnes ist ein 1825 künstlich aufgeschütteter Damm.

Im 3. Jh. v.Chr. besiedelt ein vermutlich keltischer Stamm, die Parisier, eine dieser Inseln, wahrscheinlich die heutige Île de la Cité. 52 v.Chr. erobert Cäsars General Labienus diese Siedlung, die bei Cäsar Lutecia (Parisiorum), bei Strabon Λουκοτοκία Lukotokía, bei Ptolemäus (Παρισίων) Λουκοτεκία (Parisíōn) Lukotekía heißt.

Anscheinend ist eine vorrömische gallische Besiedlung der Île de la Cité archäologisch nicht belegt, weshalb auch über andere Lokalisierungen für Lutecia spekuliert wird. Solange es aber keine anderweitige archäologische Evidenz gibt, bleibt die Île de la Cité der plausibelste Kandidat.

Gaius Julius Caesar, 100-44, römischer Politiker und Heerführer, Asterix-Lesern nicht unbekannt, schreibt in seinem Bellum Gallicum (Caes. Gall.):

6,3,4 concilium Luteciam Parisiorum transfert. er verlegte die Zusammenkunft nach Lutecia der Parisier. 7,57,1 […] Luteciam proficiscitur. id es oppidum Parisiorum, positum in insula fluminis Sequanae. […] brach er nach Lutecia auf. Das ist eine Stadt der Parisier, auf einer Insel des Flusses Sequana gelegen.

Eroberung durch Cäsars Armee: Caes. Gall. 7,57-62.

Man beachte, dass es korrekt Lutecia heißt. Die

aus Asterix geläufige Schreibung Lutetia stammt

aus einer Zeit, als beides ungefähr [lu'tetsja] ausgesprochen wurde (vgl.

condicio vs. Kondition).

Strabon aus Amaseia in Pontos, ca. 64 v.-24 n.Chr., griechischer Historiker und Geograph, sagt in seinen Geographica 4,3,5 (= C.194 = A.297):

περὶ δὲ τὸν Σηκοάναν ποταμόν εἰσι καὶ οἱ Παρίσιοι, νῆσον ἔχοντες ἐν τῷ ποταμῷ καὶ πόλιν Λουκοτοκίαν. Am Fluß Sequana sind auch die Parisier, die eine Insel im Fluß und die Stadt Loukotokia haben.

- Strabonis Geographica. Hrsg. v. Gustav Kramer.– Bd.1. Berlin: Nicolai, 1844. S. 305 (Internet Archive)

Claudius Ptolemäus, ca. 100-175, griechischer Mathematiker, Geograph und Astronom, berichtet in Geographia 2,8,13:

ὑφ’ οὓς Παρίσιοι καὶ πόλις Παρισίων Λουκοτεκία unterhalb von diesen [den Karnuten, d.h.: südlich von ihnen?] Parisier und die Stadt Loukotekia der Parisier

- Claudii Ptolemaei Geographia. Hrs. v. Karl Friedrich August Nobbe.– Bd. 1. Leipzig: Tauchnitz, 1843. S. 134 (Internet Archive)

Das 1905 (oder 1907) entdeckte Element mit der Ordnungszahl 71 wurde von seinem Entdecker, dem Pariser Georges Urbain, Lutecium getauft. (1949 wurde die Schreibung in Lutetium geändert.)

Zur Etymologie dieses Namens habe ich verschiedene Erklärungen gefunden, die alle davon ausgehen, dass der Name keltisch ist.

Nachbildung des über 5 m hohen Nautenpfeilers (Musée national du Moyen Âge,

oft auch Musée de Cluny genannt).–

Nachbildung des über 5 m hohen Nautenpfeilers (Musée national du Moyen Âge,

oft auch Musée de Cluny genannt).–

Die Römer errichten auf dem linken (südl.) Seineufer (rive gauche [riv goʃ]) ein römisches Oppidum (im Bereich des Quartier Latin). Nord-Süd-Hauptverkehrsachse (cardo maximus) ist der Verlauf der Römerstraße von Orléans nach Soisson durch die Stadt, heute Rue Saint-Jacques/ Rue de la Cité/ Rue Saint-Martin. Parallel dazu verläuft die sog. untere Straße (via inferior, verballhornt zu rue d'enfer, einem alten Namen des südlichen Teils der Rue de la Harpe), heute Boulevard Saint-Michel/ Rue de la Harpe/ Rue Saint-Denis. Dazwischen lief die heutige Rue de la Sorbonne vom Forum herunter zu den Thermen. Ost-West-Verbindungen waren u.a. die heutige Rue des Écoles und die weiter südlich verlaufende Rue Cujas. Lokalisieren lässt sich noch das Forum, das sich auf dem Gipfel der Montagne Sainte-Geneviève befand (zwischen Bd. Saint-Michel und Rue Saint-Jacques, ungefähr auf Höhe der Rue Sufflot, unweit des Panthéon). Nur spärliche Überreste der römischen Besiedlung sind heute noch zu sehen:

Die Seite Paris, ville antique und Leglay berichten überdies von weiteren Thermen beim Collège de France, sowie südlich des Forums an der Rue Gay-Lussac; einem Theater, ausgegraben in den Kellerräumen des Lycée Saint-Louis (Bd. Saint-Michel); Resten eines Aquädukts, der Wasser aus dem Süden brachte.

Die Widmungsinschrift auf dem Nautenpfeiler lautet (soweit ich auf der Abbildung bei Paris Antique erkennen konnte):

Tib. Caesare Unter Tiberius Caesar Aug. Iovi optum|[o] Augustus (d.h. Kaiser) haben dem Jupiter, dem besten, maxsumo größten, nautae Parisiac[i] die Schiffsleute von Paris [p]ublice posier[u]|n[t] (diesen Pfeiler) öffentlich aufgestellt. Viele Übersetzer fassen Caesare nicht als Abl., sondern als unklassischen Dat.:

„Dem Tiberius Caesar Augustus (und) dem besten, größten Jupiter haben […]“.

Jedenfalls regierte Tiberius 14-37 n.Chr. Aus dieser Zeit müsste der Pfeiler also stammen.

Die antiken Pariser leben von Fischfang und Handel. Die Flussschiffer (die nautae Parisiaci, die Stifter des Nautenpfeilers) sind es wohl auch, die Paris Wappen (ein Schiff mit geblähtem Segel) und Motto geben: Fluctuat nec mergitur. „Sie schwankt, aber sie geht nicht unter.“

Das Christentum kommt wohl um 250 mit Dionysius (frz. Denis), dem ersten Bischof von Paris, der zusammen mit zwei anderen Christen auf dem Montmartre enthauptet wird. Daher soll der höchste Hügel in Paris seinen Namen haben: mons martyrum „Berg der Märtyrer“. (Der Überlieferung nach wurde er dort begraben, wo sich heute die Kathedrale Saint-Denis erhebt.)

Ursprl. soll er mons Martis „Berg des Mars“ oder mons Mercurii

„Berg des Merkur“ geheißen haben, da auf dem Berg ein Tempel des Mars und

einer des Merkur gestanden haben soll.

Hilduin, Passio Sanctissimi Dionysii, 36:

in colle, qui antea mons Mercurii, quoniam inibi idolum ipsius principaliter colebatur a Gallis, nunc vero mons Martyrum vocatur auf dem Hügel, der vormals Berg des Merkur [genannt wurde], weil dort ursprünglich ein Götzenbild von ihm selbst von den Galliern verehrt wurde, jetzt aber Berg der Märtyrer genannt wird

- Gregorii IV, Sergii II […] Opera omnia […]. Hrsg. v. J.-P. Migne.– Paris: Migne, 1864. (Patrologia Latina, Bd. 106) Sp. 50 (Internet Archive)

Nach den Geschichtsbüchern wurde Paris 280 von Germanen zerstört. Quellen?

Während seines Feldzuges gegen die Germanen verbringt Julian Apostata mehrere Winter in Lutecia. 360 wird er dort von seiner Legion zum Kaiser ausgerufen. In den Texten aus dieser und über diese Zeit heißt die Stadt Lutecia, Luticia, Lutetia, Λευκετία Leuketía oder (erstmals bei Ammianus Marcellinus) Parisii, Παρίσιον Parísion.

Das Itinerarium Antonini ist ein Verzeichnis von Straßenverbindungen mit Entfernungsangaben, vermutl. aus dem 3. Jh. (der Antonine im Werktitel wird üblicherweise mit Kaiser Caracalla identifiziert). Darin findet sich in 366,5f. die Angabe:

Luticia: v.l. Lutitia, Lutetia, Lutecia

Ab Augustoduno Luticia Parisiorum mpm CLXXXVII Augustodunum (Autun) - Luticia der Parisier: ca. 187 Meilen

- Itinerarium Antonini Augusti et Hierosolymitanum. Hrsg. v. Gustav Parthey u. Moritz Pinder.– Berlin: Nicolai, 1848. S. 175 (Internet Archive)

Flavius Claudius Iulianus, genannt Apostata, 331-363, seit 360 römischer Kaiser. Μισοπώγων („Barthasser“) ist eine Spottschrift auf die Bewohner von Antiochia, verfasst 362. Darin heißt es in Kap. 7 (340C f.):

Die Ausg. von Lasius hat Λευκετίαν, was mir plausibler erscheint als die Konjektur bei Müller, die nur eine brave Gräzisierung das lat. Namens ist.

ἐτύγχανον ἐγὼ χειμάζων περὶ τὴν φίλην Λουτεκίαν· ὀνομάζουσι δὲ οὕτως οἱ Κελτοὶ τῶν Παρισίων τὴν πολίχνην· ἔστι δὲ οὐ μεγάλη νῆσος ἐγκειμένη τῷ ποταμῷ, καὶ αὐτὴν κύκλῳ πᾶσαν [τὸ] τεῖχος καταλαμβάνει, ξύλιναι δὲ ἐπ’ αὐτὴν ἀμφοτέρωθεν εἰσάγουσι γέφυραι […] Ich überwinterte gerade bei [od. in] meinem lieben Lutekia; so nennen die Kelten das Städtchen der Parisier. Es ist eine nicht große Insel, im Fluß liegend, und eine Mauer umfasst sie ringsum zur Gänze. Hölzerne Brücken führen zu ihr von beiden Seiten […]

- Die beiden Satiren des Kaisers Julianus Apostata. Griech. u. dt. v. Friedhelm L. Müller.– Stuttgart: Steiner, 1998. (Palingenesia, Bd. 66) S. 126 (Google Books)

- Des Kaiser Julians zwo Spottschriften: die Cäsars und Misopogon. Griech., nebst e. dt. Übers. […] v. Hermann Jacob Lasius.– Greifswald: Röse, 1770. S. 164-167 (Google Books)

Ammianus Marcellinus aus Antiochia am Orontes, 330-395/400, Offizier und Historiker, schreibt in seinen Res gestae:

17,2,4 hisque perfectis acturus hiemem revertit Parisios Caesar. Und nachdem dies ausgeführt war, kehrte Caesar nach Paris zurück, um den Winter zu verbringen. 17,8,1 At Caesar hiemem apud Parisios agens […] Aber Caesar, der den Winter bei den Parisiern (bei Paris) verbrachte […] 20,4,11 placuit […] per Parisios omnes transire er beschloss […], dass alle durch das Gebiet der Parisier (durch Paris) hindurchziehen Text von The Latin Library

Ammianus nennt die Stadt Parisii „(Gebiet der) Parisier“ und konstruiert dieses Wort teils wie einen Völkernamen (apud), teils wie einen Gebietsnamen (per) und teils wie einen Ortsnamen (Richtungsakk. ohne Präp.). Nur an einer Stelle (15,11,3) spricht Ammianus von Lutetia.

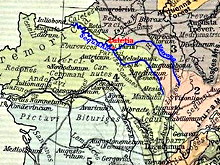

Auf der Tabula Peutingeriana, einer vermutlich auf das 4. Jh. zurückgehenden Straßenkarte, ist Paris unter dem Namen Luteci verzeichnet (s. Abb.). Weitere Orte in der Umgebung von Luteci sind Autricum (Chartres), Cenabo (Cenabum Aureliani = Orléans), Casaromago (Caesaromago = Beauvais), Aug. Suessorum (Augusta Suessionum = Soissons) und Aquis Segeste (= Sceaux-du-Gâtinais?). Die Parisi, die zwischen Veteribus (Castra Vetera = Birten) und Atuaca (Aduatuca Tungrorum = Tongern in Belgien) eingezeichnet sind, sind ziemlich disloziert. Unverzichtbarer Namensindex zur Tab. Peut.: Tabvla Pevtingeriana.

Offenbar im 4. Jh. wird der Name Lutetia durch Parisii oder Parisea (civitas) verdrängt. Für eine förmliche Umbenennung habe ich aber keine Quellen gefunden.

„Seit 358 ward der Name Lutetia durch die Bezeichnung Civitas

Parisiorum, auch bloß Parisii oder

Parisia verdrängt.“

(Meyers Großes Konversations-Lexikon, 6. Auflage 1905–1909, Art. Paris, bei

Zeno.org)

„In 360 A.D. Lutetia was renamed Paris (Civitas Parisiorum) by Julian the

Apostate when he was proclaimed emperor of Rome.“

(✝Paris France✝)

Ab dem 5. Jh. findet man in Texten nur noch die Namensform Paris--.

Der Codex Theodosianus ist eine Gesetzessammlung, im Jahr 429 von Theodosius II. in Auftrag gegeben, 438 fertiggestellt. Im folgenden werden die „Aktenvermerke“ von drei Gesetzen, die von Valentinian und Valens im Nov. und Dez. 365 erlassen wurden, zitiert:

8,1,11 Dat. prid. Id. Dec. Parisiis, Valentiniano et Valente AA. Coss. Gegeben am 12. Dez. zu Paris unter dem Konsulat der beiden Kaiser Valentinianus und Valens 10,19,3 Dat. IV. Id. Dec. Parisiis, Valentiniano et Valente AA. Coss. Gegeben am 10. Dez. zu Paris unter dem Konsulat der beiden Kaiser Valentinianus und Valens 11,1,13 Dat. XV. Kal. Nov. Parisiis Gegeben am 18. Okt. zu Paris

Zosimus, byzantin. Historiker, schrieb Ende 5./ Anfang. 6. Jh. seine Historia Nea, worin in 3,9 gesagt wird:

Der Nom. lautet wohl Παρίσιον Parísion.

Ἰουλιανοῦ δὲ ἐν τῷ Παρισίῳ (Γερμανίας δὲ αὕτη πολίχνη) διατρίβοντος […] Während Julianus sich in Paris (das ist ein Städtchen Germaniens) aufhielt […]

- Zosimus. Hrsg. v. Immanuel Bekker.– Bonn: Weber, 1837. (Corpus scriptorum historiae Byzantinae) S. 135 (Internet Archive)

Für die im Wikipedia-Artikel Paris (Stand: 2. Januar 2010) geäußerte (und durch die zahllosen Wikipedia-Ableger im Netz allgegenwärtige) Behauptung, „die Stadt wurde im römischen Reich als Civitas Parisiorum oder Parisia bekannt“, konnte ich keinen Beleg finden. Am nächsten kommt dem noch die einmal bezeugte Parisea civitas.

Einleitung einer Bekenntnisschrift der Bischöfe Galliens aus dem Jahr 360, überliefert im Werk des Hilarius von Poitiers, 315-367, Bischof und Kirchenlehrer. In der Patrologia Latina wird der Text als Fragment 11 gezählt.

Die Ausg. der Patrologia Lat. schreibt Fariseam (in der Fußnote Parisiam). Aber warum sollte irgendwer den Namen mit F geschrieben haben? Das kann nur eine Korruptel sein. Das HLL schreibt Pariseam, Gröhler zitiert als Parisiam, Déal zitiert es als Pharisea civitas.

Incipit fides catholica exposita apud Pariseam civitatem ab episcopis Gallicanis ad orientales episcopos. Es beginnt das allgemeine Glaubensbekenntnis, dargelegt bei der parisischen Stadt von den Bischöfen in Gallien, an die Bischöfe des Ostens.

- S. Hilarii Pictaviensis episcopi Opera omnia. Hrsg. v. d. Benediktinern d. Kongreg. d. hl. Maurus.– Bd. 2. Paris: Vrayet, 1845. (Patrologia Latina, Bd. 10) Sp. 710 (Internet Archive)

- Handbuch der lateinischen Literatur der Antike. Bd. 5. Hrsg. v. Reinhart Herzog.– München: Beck, 1989. S. 446 (HLL 5 (1989) § 581.12, Google Books)

- Gröhler, Hermann: Über Ursprung und Bedeutung der französischen Ortsnamen. Bd. 1.– Heidelberg: Winter, 1913. S. 86 (Internet Archive)

- Déal (s.o. Lit.) S. 98 (Fußnote)

Als 451 die Hunnen in Gallien einfallen und Metz, Reims, Amiens und Beauvais brandschatzen, fordert die Nonne Genoveva (od. Genovefa, frz. Geneviève) die Frauen von Paris auf, mit ihr zusammen für die Rettung zu beten. Und tatsächlich ziehen die Hunnen an Paris vorbei, um bald darauf in der Schlacht auf den Katalaunischen Feldern besiegt zu werden. So wird Genoveva zur zweiten Schutzheiligen von Paris (neben dem Hl. Dionysius).

Seit den 60er-Jahren errichten der Heermeister (magister militum) Aegidius und dann sein Sohn Syagrius zwischen Loire und Somme ein gallo-römisches Reich, das auch nach dem Untergang des Weströmischen Reiches 476 weiterbesteht. 486 besiegt der Frankenkönig Chlodwig den Syagrius bei Soissons. Paris gehört nun zum Frankenreich, die Zeit des römischen Gallien ist vorbei, das Mittelalter beginnt.

Gregor von Tours (538-594), Bischof von Tours, nennt in seinen Decem libri historiarum (auch Historia Francorum genannt) die Stadt Parisius (undekl.), ab dem 4. Buch zunehmend auch urbs Parisiaca:

Parisius venit er kam nach Paris raro Parisius visitans selten Paris besuchend circa Parisius um Paris herum Parisius abiit er ging aus Paris weg apud Parisius in Paris in urbe Parisiaca in der parisischen Stadt apud urbem Parisiacam ad urbem Parisiacam zur parisischen Stadt Text von The Latin Library

Der Franke Chlodwig erobert weite Teile Frankreichs und macht 508 Paris zur Hauptstadt des Merowingerreiches. Im 6. Jh. steht auf der Île de la Cité eine Basilika des hl. Stephanus (St. Etienne). (Später entsteht hier die Kathedrale Notre-Dame.) Die Königsresidenz steht, wo später das Palais de Justice errichtet wird.

Unter den Karolingern (843-987) wird die Hauptstadt nach Aachen verlegt. Das macht es den Wikingern leichter, Paris mehrmals zu plündern. Erst 885 kann Graf Odo die Stadt erfolgreich verteidigen.

Als Hugo Capet, der Begründer der Dynastie der Capetinger (987-1328), König des Frankenreiches wird, macht er Paris wieder zur Reichshauptstadt.

Im Mittelalter wird auch das rechte Seineufer (rive droite) besiedelt.

Unter Ludwig VII. (genannt der Jüngere, reg. 1131-1180) wird 1163 der Grundstein für die Kathedrale Notre-Dame gelegt. Die Bauarbeiten dauern bis zur Mitte des 14. Jh.

Unter König Philippe II. (genannt Auguste, reg. 1180-1223) erhält Paris eine neue Stadtmauer. Er errichtet 1190 auf dem rechten Seineufer eine Burg, den Kern des Louvre.

König Ludwig IX. (reg. 1226-1270, ob seiner Frömmigkeit der Heilige genannt und 1297 heiliggesprochen) lässt als Schlosskapelle die Sainte-Chapelle ([sɛ̃t ʃapɛl]) errichten.

Anfang des 13. Jh. entsteht die Pariser Universität. 1250 gründet der Theologe Robert de Sorbon auf der Montagne Sainte-Geneviève (da wo heute das Quartier Latin ist) ein Kolleg (ein Studentenwohnheim) für mittellose Theologiestudenten. Dieses wird bald der theologischen Fakultät angeschlossen und wird später als Sorbonne zum Namensgeber der Fakultät und schließlich der ganzen Universität. Auch der Name Quartier Latin „lateinisches Viertel“ dürfte darauf zurückgehen, dass hier viele Studenten und Professoren der Uni lebten, die ja in Vorlesungen und Seminaren Latein sprachen.

Im 13. Jh. werden die Sümpfe im Nordosten der Stadt (marais m. [marɛ] „Sumpf“) trockengelegt.

Als nach dem Ende der Capetinger der engl. König Eduard III. Anspruch auf den Thron von Frankreich erhebt, kommt es zum Hundertjährigen Krieg (1337-1453), in dessen Verlauf Paris von den Engländern besetzt wird.

Da 1358 in einer bürgerlichen Revolte unter Führung des Prévôt des Marchands (Vorsteher der Kaufleute) Étienne Marcel die Königsresidenz auf der Île de la Cité erstürmt wird, zieht Karl V. (genannt der Weise, reg. 1364-1380) den Louvre als Residenz vor. Unter Karl V. wird eine kleine Festung, das „Bastiönchen“ (frz. bastille f. [bastij]), zur Verstärkung der Stadtmauer errichtet (1370).

Woher der Name des Louvre stammt, ist unklar. Der Etymologien gibt es viele, hier eine kleine Auswahl:

Seit 1418 residieren die Könige aus dem Haus Valois (1328-1498) lieber in ihren Schlössern an der Loire.

Franz I. (reg. 1515-1547) aus dem Haus Orléans-Angoulême (1498-1589) macht 1527 Paris wieder zu seiner Residenz. Er lässt den Louvre umgestalten und ausbauen, das Hôtel de Ville (seit 1357 das Rathaus von Paris) neu bauen und gründet 1530 das Collège de Trois Langues (heute Collège de France), ein staatliches Kolleg zum Studium der drei klassischen Sprachen. Im Marais errichten Adelige ihre prachtvollen hôtels (d.h. Patrizierhäuser).

Der Streit zwischen Katholiken und Protestanten gipfelt 1572 in der Ermordung Tausender Protestanten in der sog. Bartholomäusnacht. Heinrich IV. (reg. 1589-1610) aus dem Haus Bourbon (1589-1792), sichert 1598 im Edikt von Nantes den Protestanten freie Religionsausübung zu. Er lässt den Louvre ausbauen, den 1578 begonnenen Pont Neuf fertigstellen (1610), die Place Royal (heute Place des Vosges) im Aristokratenviertel Marais anlegen. Seine Witwe Maria de Medici lässt ihm ein Reiterstandbild errichten (vert galant „Grüner Galan“ genannt), das heute auf der westlichen Spitze der Île de la Cité steht. Katharina de Medici lässt seit 1593 auf dem Gelände ehemaliger Ziegeleinen (frz. tuilerie [tɥilri]) ein Schloss errichten.

Unter Ludwig XIII. (reg. 1610-1643) und seinem Premierminister Kardinal Richelieu (1624-1642) wird das Erzbistum Paris (neu?) gegründet (1622), werden etliche Kirchen errichtet, wird die Académie Française (1635) gegründet. Richelieu läßt sich das Palais Royal errichten (1634-1639, später dem König vermacht, daher der Name). Die Bastille wird zum Staatsgefängnis umfunktioniert. Ab 1614 werden zwei Seine-Inseln, die Île Notre-Dame und die Île aux Vaches durch Zuschütten des sie trennenden Flussarmes verbunden, durch Straßen erschlossen und bebaut: die Île Saint-Louis.

Richielieus Nachfolger Kardinal Mazarin (Minister 1643-1661) verfügt testamentarisch die Einrichtung des Collège des Quatre Nations (heute Institut de France). Ludwig XIV. (a.k.a. Sonnenkönig, reg. 1643-1715) verbietet im Edikt von Fontainebleau den Protestanten wieder die Religionsausübung. Er lässt im Süden von Paris, in Versaille, einen prächtigen Palast errichten, der seine neue Residenz wird. 1667 werden die Tuilerien durch eine breite Allee, die spätere Avenue des Champs-Elysées „Allee der elysischen Felder“ mit der heutigen Place Charles de Gaulle verbunden. Ab 1671 wird das Hôtel des Invalides und Eglise du Dôme des Invalides errichtet. Ab 1685 entsteht die Place de Louis le Grand (seit 1799 Place Vendôme genannt, nach dem für den Neubau abgerissenen Hôtel de Vendôme, dem Stadtpalais des César de Vendôme).

Unter Ludwig XV. (reg. 1715-1774) wird die Place Louis XV errichtet, auf der ab 1793 die Guillotine steht (daher zunächst Place de la Révolution genannt, seit 1795 Place de la Concorde „Platz der Eintracht“). (Der Obelisk und die beiden Brunnen kommen erst in der 1.H. des 19. Jh. dazu.) Ab 1758 entsteht der Neubau der Kirche der hl. Genoveva, die aber 1791, kurz nach ihrer Fertigstellung, in das Pantheon, einen Ruhmestempel für die großen Männer der Nation umgewandelt wird. 1759-1782 wird die Ecole Militaire errichtet, deren prominentester Abgänger Napoleon ist. 1771 wird der Bau des Hôtel des Monnaies (der königlichen Münze) begonnen.

Am 14. Juli 1789 erstürmen die unzufriedenen Volksmassen die Bastille, das verhasste Symbol der absolutistischen Willkürherrschaft; sie wird in den folgenden Monaten vollständig abgetragen. Am 10. August 1792 werden die Tuilerien, die damals die Stadtresidenz der Könige ist (wenn sie nicht in Versailles weilen), erstürmt; es kommt zur Einrichtung des Nationalkonvents und der Abschaffung der Monarchie. 1793 wird das Königspaar (Ludwig XVI., Marie Antoinette) auf der Place de la Révolution hingerichtet; der Louvre wird zum öffentlichen Museum erklärt.

1799 putscht sich General Napoleon an die Staatsspitze. Er lässt sich 1804 in Notre-Dame zum Kaiser krönen (bis 1814, und noch einmal für 100 Tage 1815). 1806 gibt er den Auftrag zum Bau des Arc de Triomphe (1836 fertiggestellt), und es erfolgt die Grundsteinlegung der Colonne Vendôme (1810 eingeweiht). Er lässt die Rue de Rivoli (benannt nach dem Ort seines Sieges im Italienfeldzug) ausgestalten und füllt den Louvre mit Beutestücken aus seinen Feldzügen.

Über Napoleons Kunstraub dichtet Friedrich Schiller schon 1803 das Gedicht Die Antiken zu Paris:

Was der Griechen Kunst erschaffen,

Mag der Franke mit den Waffen

Führen nach der Seine Strand,

Und in prangenden Museen

Zeig er seine Siegstrophäen

Dem erstaunten Vaterland!Ewig werden sie ihm schweigen,

Nie von den Gestellen steigen

In des Lebens frischen Reihn.

Der allein besitzt die Musen,

Der sie trägt im warmen Busen,

Dem Vandalen sind sie Stein.

Unter dem sog. Bürgerkönig Louis-Philippe (1830-1848) werden die Boulevards asphaltiert und mit Gaslaternen beleuchtet. 1840-1844 wird ein neuer Befestigungsgürtel errichtet (der ungefähr dem Verlauf des Boulevard périphérique entspricht), die Enceinte de Thiers (nach Adolphe Thiers, der in dieser Zeit mehrere Ministerämter bekleidet, zweimal auch Ministerpräsident ist). 1847 wird die Île Louviers durch Zuschütten des Grabens, der sie von der rive droite trennt (und auf dem heute der Boulevard Morland verläuft) Teil des rechten Seineufers. Die sozialen Gegensätze verschärfen sich, die Randbezirke der Stadt werden zu Elendsquartieren.

Man kann mit dem Zug nicht durch Paris durchfahren. Paris besitzt nur Kopfbahnhöfe (und zwar sechs). Umsteigen in Paris bedeutet meist, dass man mit der Métro zu einem anderen Bahnhof fahren muss! (Nur Gare de l'Est und Gard du Nord liegen so nahe beieinander, dass man den Weg zu Fuß zurücklegen kann). Ursache dafür ist, dass die Bahnlinien von verschiedenen Bahngesellschaften errichtet wurden und jede ihre eigenen Bahnhof haben wollte.

Paris ist in 20 Stadtbezirke (frz. arrondissement f. [arɔ̃dismɑ̃], „Abrundung, (Land-)Kreis, Bezirk“) eingeteilt, die in einer im Uhrzeigersinn verlaufenden Spirale von innen nach außen numeriert sind.

Außerhalb der achtspurigen Ringautobahn (boulevard périphérique m., kurz le périf), die 35 km lang ist, liegt die banlieue f. ([bɑ̃ljø], eigentl. „Bannmeile“), die Trabantenstädte, die häufig geprägt sind von trostlosen Plattenbauten, hohem Ausländeranteil, Arbeitslosigkeit, Kriminalität. Im Herbst 2005 kam es in der Pariser Banlieue zu schweren Unruhen.

Autor:

(E-Mail-Kontakt)

Letzte Aktualisierung: 11. Feb. 2024