Startseite > Biblica > Romreise und Schiffbruch des Paulus

![]() Michael Neuhold Homepage

Michael Neuhold Homepage

Startseite >

Biblica >

Romreise und Schiffbruch des Paulus

Der Bericht über die Romreise des Paulus und seinen Schiffbruch in Apg 27 gibt eine der ausführlichsten Beschreibungen einer solcher Seereise, die wir aus der Antike haben. Bis in die vorletzte Dekade des 20. Jh. galt Malta als die Insel, auf der Paulus schließlich strandete. 1987 erschien dann Heinz Warneckes Buch, das mit einer neuen Theorie aufhorchen ließ und das einen Hype erzeugte. (Warneckes Buch wurde in der ZEIT von einer gewissen Agnes Seppelfricke zum „Jahrhundert-Ereignis der Theologie“ hochgejubelt. Peter Pilhofer dazu: „Nicht ohne Belang mag die Feststellung sein, daß es sich bei der Autorin um die Ehefrau von Heinz Warnecke handelt …“) Obwohl das Buch schon in der dritten Fassung vorliegt, ist es nach wie vor nicht im Netz verfügbar. (Das weist darauf hin, dass besagter Hype ein lokales Wellenphänomen der deutschsprachigen Theologie war, das den angloamerikanischen Raum nicht erreicht hat.) Daher konnte ich mich nur mit den Argumenten seiner Anhänger (z.B. frogwords) auseinandersetzen. Dadurch sieht das ganze so aus, als betreibe ich Frogwords-Bashing, aber so ist es nicht gemeint. Mir geht es um einen Faktenscheck.

Auch wenn ich Warneckes These für letztlich nicht besonders wahrscheinlich halte, heißt das nicht, dass ich seinen Gegnern zustimme, die Apg 27f mit Argumenten, die genauso keinem Faktencheck standhalten, in das Reich der Fiktion verweisen. Wehnert z.B. arbeitet sich nicht nur daran ab, dass Wernecke mit seinem Buch ein einmaliger PR-Stunt gelungen ist, sondern auch daran, dass er implizit von der prinzipiellen Historizität von Apg 27f ausgeht. In seiner eigenen Analyse bestreitet er dann mit divinatorischer Argumentation, dass Paulus auf seiner Romfahrt in Seenot geraten sei, und mutmaßt, Paulus habe in Wahrheit auf Kreta überwintert und Malta sei nur eine kurze Zwischenstation wie Syrakus gewesen. Angenommen der Bericht von der Romreise samt Schiffbruch ist im Kern historisch: wie hätte Lukas (um den Autor der Apg so zu nennen) ihn formulieren müssen, damit auch ein hartgesottener Formgeschichtler wie Wehnert das erkennen kann? Es ist unmöglich. Denn „Wehnerts eigene Sicht der historischen Problematik der Romreise des Apostels Paulus beruht auf einer literarkritischen Dekomposition von Apg 27f und ist ein Beispiel für eine geradezu dogmatisch verfestigte formgeschichtliche Betrachtungsweise, die von vornherein auch nur die Frage nach der historischen Relevanz des Berichteten ausschließt.“ (Suhl S. 3) Anders gesagt: Wie jeder Exeget findet auch Wehnert im Text nur das bewiesen, was er vorher schon gewusst hat; damit macht er das, was er Warnecke vorwirft: er betreibt Eisegese statt Exegese.

Die Seefahrt hat ein ganz eigenes Vokabular entwickelt. Bug und Heck versteht wohl noch jeder, aber bei Luv und Lee, Steuerbord und Backbord geraten Landratten wie ich schon ins Schwimmen. Und bei Wanten, Spieren, Fallen, Fock und Bram verstehe ich nur noch Bahnhof. Vielleicht ging es dem Lukas ganz ähnlich. Einerseits verwendet er ein paar nautische Fachausdrücke wie:

Andererseits drückt er sich gelegentlich unklar aus, zweimal sagt er σκεῦος skeúos (V. 17) bzw. σκευή skeuḗ (V. 19) „Gerät(schaft)“. In V. 17 ist man versucht, es mit „Zeugs“ oder „Dingsda“ zu übersetzen; wir wissen auch nicht, welches „Gerät“ gemeint ist.

| Quelle: | Wikimedia |

|---|---|

| Urheber: | Marie-Lan Nguyen, 2006 |

| Lizenz: | gemeinfrei |

| Bearb.: | beschnitten, Kontrast erhöht, verkleinert |

In der Antike gab es keinen Kompass und keinen Sextanten. Man betrieb daher Küstenschiffahrt und Inselhüpfen (Fahren auf Sicht). Navigieren konnte man nur nach dem Stand der Sonne bzw. der Sterne. Die geographische Breite konnten Astronomen an Land wohl einigermaßen bestimmen (Messung der Mittagsbreite über das das Verhältnis der Längen von Schattenstab und Schatten zum Zeitpunkt der oberen Kulmination der Sonne, oder mit einem Quadranten). Die geographische Länge konnte erst seit der Erfindung der Schiffsuhr einigermaßen bestimmt werden. Zur Positionsbestimmung auf See gab es in der Antike, wenn kein Land in Sicht war, also nur das gegisste Besteck.

In der Antike gab es keine Wettervorhersage. Im Sommer ist das Wetter im Mittelmeerraum sehr stabil. Im Winter kommt es öfter zu lang anhaltenden Schlechtwetterphasen mit stürmischen Winden, starkem Seegang und schlechten Sichtverhältnissen. Die Seefahrt galt bei den Römern als risikolos zwischen Ende Mai und Mitte September. (Vegetius mil. 4,39: a die VI. Kal. Iunias usque […] in diem VIII. decimum Kal. Octobres secura navigatio creditur „vom 27. Mai bis zum 14. Sep. wird die Seefahrt für sicher gehalten“.) Zwischen Anfang November und Anfang März ruhte die Seefahrt fast vollständig. (Vegetius: ex die igitur tertio Idus Novembres usque in diem sextum Idus Martias maria clauduntur. „Vom 11. Nov. bis zum 10. März werden die Meere verschlossen.“) Der ältere Plinus lässt die Seefahrtsaison bereits am 8. Februar beginnen. (ver ergo aperit navigantibus maria, cuius in principio Favonii hibernum molliunt caelum […]: is dies sextus Februarias ante idus. „Der Frühling öffnet die Meere für die zur See Fahrenden, zu dessen Beginn die Westwinde das winterliche Klima mildern […]: dieser Tag ist der 8. Februar“, 2,47 [§122] ed. Rackham.) Im Talmud gilt die Seefahrt als risikolos zwischen dem Wochenfest (6. Siwan, Ende Mai / Mitte Juni) und dem Laubhüttenfest (5 Tage nach Jom Kippur, 15.-21. Tischri, Ende Sept. / Mitte Okt.), als risikoreich zwischen dem Laubhüttenfest und dem Tempelweihfest (25. Kislew-2. Tevet, Dez.) (jShab 2,6,9 Sefaria, dt. Übers. ed. Strack/Billerbeck).

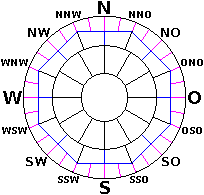

In der Antike konnte man segeln oder rudern, letzteres war aber wohl nur bei Kriegsschiffen ein Thema. Daher spielten die Winde eine zentrale Rolle, die Himmelsrichtungen wurden meist nach Winden bezeichnet. (Auch Lukas nennt vier Winde, s.u.) Gegenwind war ein Problem. Im Sommer herrschen im Mittelmeer Winde aus Nordwest vor. In der Ägais weht dagegen bekanntlich der Meltemi (Etesien), je nach Region aus Nordwest, Nord oder Nordost. Breusing ist der Ansicht, dass antike Schiffe nicht höher am Wind fahren konnten als 8 Strich (= 90°) (S. 155), d.h. der Wind durfte maximal im rechten Winkel von der Seite kommen. Bei einem Nordwestwind konnte man also bestenfalls nach Nordosten oder nach Südwesten fahren. Schiffe zu Breusings Zeit konnten bis zu 6 Strich (= 67,5°) am Wind fahren und so durch einen Zickzackkurs (Aufkreuzen) Raum gegen den Wind gewinnen.

Meeresströmungen dagegen spielten anscheinend keine große Rolle für die Seefahrt im Mittelmeer. (Es sind die modernen Kommentare, die auf Strömungen hinweisen, nicht die antiken Texte.) Die durchschnittliche Strömungsgeschwindigkeit dürfte bei einem halben Knoten ~ 0,93 km/h liegen, der algerische Strom fließt laut Wikipedia mit 0,4 m/s ~ 1,44 km/h entlang der nordafrikanischen Küste von West nach Ost. Doch zeichnen die verschiedenen Strömungskarten für den Raum zwischen Kreta und Malta/Sizilien kein einheitliches Bild, in welche Richtung das Oberflächenwasser strömt.

Über antike Schifffahrtsrouten wissen wir offenbar nicht allzu viel. Leittext zu diesem Thema scheint die Beschreibung der Fahrt der Isis in Lukians Dialog „Navigium“ (Πλοῖον ἢ Εὐχαί) zu sein (7-9 ed. Kilburn). Übereinstimmung herrscht darüber, dass alexandrinische Getreideschiffe nicht die nordafrikanische Küste entlang und dann nach Nordwesten Richtung Sizilien fuhren, sondern über Zypern (zuvor unterstützt von der süd-nördlichen Meeresströmung die Küste von Palästina und Kleinasien entlang?), Lykien und den ägaischen Inselraum. Viel zitiert und diskutiert wird dabei der Satz οὓς ἔδει τὴν Κρήτην δεξιὰν λαβόντας ὑπὲρ τὴν Μαλέαν πλεύσαντας ἤδη εἶναι ἐν Ἰταλίᾳ „sie hätten, Kreta rechts nehmend, jenseits (?) von Malea [Südostspitze der Peloponnes] segelnd, schon in Italien sein sollen“ (9 ed. Kilburn). Daraus zieht Casson den Schluss, dass es üblich war, südlich an Kreta vorbeizufahren. Von dort sei der Kurs dann westwärts nach Malta gegangen. (Allerdings ist das eine ziemlich lange Strecke über offenes Meer. Vielleicht fuhr man doch hinter Kreta nach Norden auf die Peloponnes zu, dann diese entlang zu den Ionischen Inseln, wie auch Warnecke will, und erst von dort in westlicher Richtung nach Sizilien.) Isserlin wendet am Beispiele zweier Pilgergaleeren des 15. Jh. ein, dass auch andere Kurse (insbes. nördlich von Kreta) möglich waren. Cassons Erwiderung: Man kann Galeeren, die zur Not auch rudern können, nicht mit reinen Segelschiffen vergleichen.

Es scheint keinen regulären Personenverkehr für Privatleute gegeben zu haben. Vielmehr war Personenbeförderung ein Nebengeschäft von Frachtschiffen. Daher gab es keine Kabinen an Bord. Bessere Passagiere logierten am Hinterdeck, das „Fußvolk“ war wohl unter Deck, wo halt Platz zwischen dem Frachtgut war, untergebracht (s. Lukian, Iuppiter tragoedus 48f ed. Harmon). Breusing ist der Meinung, dass die Verköstigung vom Schiffseigner gestellt wurde (S. 195f).

Paulus wird in Jerusalem festgenommen (Apg 22) und vor das Synedrium gestellt (23). Als ruchbar wird, dass ein Einschlag auf sein Leben geplant ist, wird er bei Nacht und Nebel nach Cäsarea überstellt (23,23ff) und dort in Haft gehalten. Statthalter Felix verschleppt den Prozess und lässt Paulus in Gefangenschaft zurück (24,27).

Sein Nachfolger Festus beginnt unmittelbar nach Amtsantritt, den Fall erneut aufzurollen. Festus versteht anders als sein Vorgänger Felix, der mit einer Jüdin verheiratet ist (24,24), nicht viel vom Judentum. Als er den Vorschlag macht, Paulus wieder nach Jerusalem zu überstellen, damit er sich dort erneut von dem Synedrium verantwortet (25,9), greift Paulus zum letzten Rechtsmittel, das er als römischer Bürger hat: der Appellation an den kaiserlichen Gerichtshof in Rom (25,11).

| Quelle: | Wikimedia (1280×686-Version) |

|---|---|

| Urheber: | TheDastanMR, 2020 |

| Lizenz: | CC0 1.0/No copyright |

| Bearb.: | Orte, Beschriftungen und Route hinzugefügt |

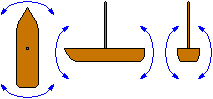

Verantwortlich für die Überstellung nach Rom ist ein Zenturio namens Julius. Sie besteigen ein adramyttisches Schiff, das vermutlich zurück nach Adramyttion (Nordwesten Kleinasiens) will und dabei die Hafenstädte der Provinz Asien anlaufen soll. Die erste Etappe geht nur bis Sidon (heute Ṣaydā im Südlibanon). Von dort fährt das Schiff wegen widriger Winde im Windschatten Zyperns (Menge: an der Ostseite; ὑπο-πλέω hypo-pléō „unten, d.h. im Lee, segeln“) über das Meer an der Küste Kilikiens und Pamphyliens (südtürkische Küste) bis nach Myra in Lykien (heute Demre in der Türkei). Dabei wurde es laut Breusing einerseits von der ost-westlichen Meereströmung und andererseits von den in Küstennähe wehenden Landwinden unterstützt.)

Myra liegt ziemlich genau nördlich von Alexandria. Es scheint ein beliebter Zwischenstop für Getreideschiffe, die von Alexandria nach Italien wollten, gewesen zu sein. In Myra steigt Paulus in ein alexandrinisches Schiff um, das Getreide (V. 38) nach Italien bringt. Wegen dem weiterhin widrigen Wind fährt dieses Schiff, nur mühsam Fahrt machend (βραδυ-πλοέω brady-ploéō „langsam segeln“), wohl zwischen Rhodos und Syme, dann entlang der Halbinsel, auf der die Stadt Knidos liegt. Anscheinend will das Schiff dort anlegen, aber der Wind lässt es nicht zu. Daher fährt es dann vielleicht zwischen Telos und Nisyros hindurch. Wieder in offeneren Gewässern ändert es den Kurs nach Süden und kommt so an die Ostseite Kretas. Das genannte Salmṓnē wird heute mit dem Kap Síderos an der Nordostspitze Kretas identifiziert. Mit Mühe fährt das Schiff an Kreta entlang, gelangt an seine südliche Küste und landet endlich in Kaloí Liménes („schöne/ gute Häfen“), am südlichsten Abschnitt der Küste Kretas. (Das als nahegelegen erwähnte Lasaíā wird 2 km nordöstlich von Kaloi Limenes lokalisiert, wo die Reste der antiken Hafenmole zum Felseneiland Tráfos hin noch aus dem Wasser schauen. Hemer – „some 5 m. east of Fair Havens“ S. 136 – lokalisiert es offenbar woanders.)

| Quelle: | Wikimedia (1280×686-Version) |

|---|---|

| Urheber: | TheDastanMR, 2020 |

| Lizenz: | CC0 1.0/No copyright |

| Bearb.: | Orte, Beschriftungen und Routen (sowie die Insel Malta) hinzugefügt |

| Quelle: | Wikimedia |

|---|---|

| Urheber: | Sami Mlouhi |

| Lizenz: | BY-SA 4.0 |

| Bearb.: | beschnitten, verkleinert, Kontrast erhöht |

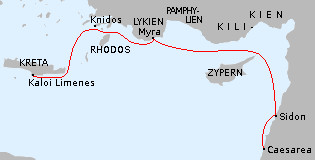

Inzwischen ist auch das Fasten des Versöhnungstages (Jom Kippur, Lev 16,29f; 23,26-32; Num 29,7-11, am 10. Tischri nach dem gregorian. Kalender Ende September oder erste Oktoberhälfte) vorübergegangen. (Im Jahr 59, auf das die Seereise z.B. von Hemer datiert wird, war Jom Kippur um den 5. Okt.) Paulus, der schon einige Seereisen (und nach 2Kor 11,25 auch bereits drei Schiffbrüche) hinter sich hat, warnt davor, die Reise fortzusetzen. Aber die Mehrheit will nicht in Kaloi Limenes überwintern, es wird beschlossen noch weiterzufahren, möglichst bis Phoinix, wohl das heutige Fínikas (Φοίνικας), gute 80 km weiter im Westen, und dort zu überwintern. Dieser Ort scheint ihnen deshalb dafür geeignet, da er „längs des λίψ lips und des χῶρος chṓros blickt“. Das ist unklar: Lips ist ein Südwestwind (er weht von SW nach NO, auf der 12teiligen Windrose liegt er auf 8 Uhr), Choros ein Nordwestwind (von NW nach SO, auf 10 Uhr, sonst heißt er meist ἀργεστής argestḗs). Aber meint hier die Präp. κατά katá „hinab, hindurch, entlang, bei“ in Windrichtung oder ihr entgegen? (Menge übersetzt „liegt geschützt gegen“ statt „blickt nach/längs“ = „ist offen nach“.) Die Erklärungsbibel sagt: „der Hafen öffnete sich nach Westen hin“. Aber ist das hilfreich zum Überwintern? (Die Halbinsel Kap Moúres, auf der die Überreste von Phoinix liegen, hat zwei Buchten, das heutige Phoínikas ist nach SW hin offen, das heutige Loutró nach SO hin.) Warnecke und seine Anhänger suchen Phoinix allerdings in Messenien (der westliche Finger der Peloponnes). „Ein Hafen Kretas“ (V. 12) müsste in diesem Fall den Sinn haben „ein Hafen für Kreta“.

Als ein leichter νότος nótos (Südwind) bläst, will man das Vorhaben in die Tat umsetzen und sticht in See. (Das Vorhaben war laut Goerne, bis nach Italien zu fahren; aber davon ist nicht die Rede.) Das Schiff fährt möglichst nahe (ἆσσον) an der kretischen Küste entlang. Doch nach kurzem bricht ein orkanartiger εὐρακύλων eurakýlōn (Nordostwind) von der Insel her auf das Schiff los. Auf der 12teiligen Windrose von Thugga liegt der euroaquilo auf 2 Uhr, sonst heißt er meist καικίας kaikías. Umstritten ist κατ’ αὐτῆς kat' autḗs: es kann heißen „von ihr herab“ oder (so deutet es mit interpretatorischer Akrobatik Kettenbach) „auf sie herab“. „Sie“, das ist wohl τῆς Κρήτης tēs Krḗtēs „Kreta“, weniger wahrscheinlich τῆς νεώς tēs neṓs „das Schiff“, von dem doch schon länger nicht die Rede war. Man versucht zunächst, das Schiff in Windrichtung zu drehen (um möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten) und zu verankern (das ist laut Erklärungsbibel mit ἀντ-οφθαλμέω ant-ophthalméō „entgegenblicken, ankämpfen, widerstehen“ gemeint, von Goerne allerdings bezweifelt, weil man dazu das Schiff um 180° drehen musste, was viel zu gefährlich war). Als das misslingt, lässt man das Schiff treiben (man lenzt).

Als das Schiff für kurze Zeit in den Windschatten des Inselchens Kaúda (andere Lesart: Klaúda, aber inschriftl. Kaudos) (heute Gávdos) gerät, gelingt es, das Beiboot, das bisher offenbar im Schlepptau mitgefahren ist, einzuholen, um zu verhindern, dass es von Wind und Wellen gegen das Schiff geschmettert wird oder dass es sich losreißt und verloren geht. Der Schiffsrumpf wird mit Tauen umwickelt, um ihn stabiler zu machen (vgl. Apoll. Rhod. 1,367-370 ed. Seaton). Zuletzt lassen sie „das Gerät“ herab (χαλάσαντες τὸ σκεῦος). Nach Menge heißt das, dass die Segel eingeholt werden (erst jetzt?), nach der Elberfelder, dass die Takelage heruntergeholt wird, nach Einheits- und Lutherübersetzung, dass der Treibanker hinabgelassen wird. Er dient dazu, das Schiff zu verlangsamen und zu stabilisieren, damit es sich nicht querlegt und kentert. Breusing verteidigt diese Deutung u.a. mit Plutarch: νεὼς μὲν γὰρ ἁρπαγείσης ὑπὸ πνεύματος ἐπιλαμβάνονται, σπείραις καὶ ἀγκύραις τὸ τάχος ἀμβλύνοντες. „Denn wenn ein Schiff vom Wind fortgerissen wird, halten sie (es) auf, indem sie mit Tauen und Ankern die Geschwindigkeit abschwächen.“ (Plut. garr. 507 ed. Helmbold) (Die Taue und Anker werden im Kielwasser nachgezogen.) Die Angst davor, man könne in die Syrte geraten, die wegen ihrer Sandbänke gefürchtet war, scheint zu diesem Zeitpunkt noch unbegründet. (Von Kauda bis in die Syrte sind es über 500 km.) Aber Plutarchs Bericht von der Fahrt des Dion von Zakynthos nach Sizilien zeigt, dass man durchaus bei entsprechendem Wind die 500 km von Siziliens Südostkap bis zur Syrte schneller getrieben werden konnte, als einem lieb ist (25,3f ed. Perrin).

Am nächsten Tag wird ein „Auswurf“ gemacht, d.h. nach etlichen Auslegern: ein Teil der Ladung wird ins Meer geworfen (was Kettenbach bezweifelt: das Schiff braucht das Gewicht, um steuerbar zu bleiben [S. 141f]); am Tag darauf wird Schiffsgerät (also Teile der Ausrüstung, vielleicht die Takelage, d.h. Masten und Taue? oder die großen Segel?) über Bord geworfen. Tagelang ist der Himmel bedeckt, man sieht weder Sonne noch Sterne, kann also weder die Himmelsrichtung, in die man treibt, bestimmen noch die Breite. Und der Sturm lässt nicht nach, Mutlosigkeit macht sich breit. Nur Paulus ermutigt die Leute, denn ein Engel Gottes habe ihm gesagt, dass er und alle mit ihm an Bord gerettet werden.

| Quelle: | Wikimedia |

|---|---|

| Urheber: | Martin Kraft, 2012 |

| Lizenz: | gemeinfrei |

| Bearb.: | verkleinerter Bildausschnitt, nachgeschärft |

| Quelle: | Wikimedia (ursprl. Panoramio) |

|---|---|

| Urheber: | maczopikczu, 2009 |

| Lizenz: | CC BY 3.0 |

| Bearb.: | beschnitten, Kontrast leicht erhöht, verkleinert |

Nachdem das Schiff 14 Tage so auf dem Meer getrieben ist, bemerken die Matrosen mitten in der Nacht, dass man sich anscheinend Land nähert. (Wörtl. „dass ihnen irgendein Land herankommt, entgegenkommt“. Gut bezeugt und nach Breusing seemännischer Anschauung entsprechend (S. 189). Dennoch zieht Zahn die Lesart „entgegentönt“, nämlich von der hörbaren Brandung, vor. Nach Goerne merken die Matrosen es am Treibanker, der Grund fasst.) Tatsächlich verringert sich die Meerestiefe von 20 Klafter (36 m, s. Vormoderne Längenmaße) rasch auf 15 Klafter (27 m). Um nicht aufzulaufen, werden vier Heckanker ausgeworfen, und man wartet auf das Tageslicht.

Aus unerfindlichem Grund wollen sich die Matrosen (bei Nacht und Wind) allein an Land retten; sie lassen daher unter dem Vorwand, (vom Boot aus) Buganker ausbringen zu wollen, das Beiboot ins Wasser. Das ist nach Wehnert ein ganz normaler Vorgang: man kann die Buganker bei stehendem Schiff nicht vom Schiff aus ins Wasser lassen, sondern muss das in einiger Entfernung vom Schiff tun und dann die Ankertaue vom Schiff aus straffziehen. (Aber waren die Buganker in dieser Situation wirklich notwendig?) Vielleicht fürchten die Seeleute, das Schiff könne bald auseinderbrechen; und wer dann im Beiboot auf dem Meer sitzt, hat die besseren Überlebenschancen. (Eine Beschreibung, wie ein Kampf um einen Platz im Beiboot aussehen kann, liefert der Roman des Achilles Tatius 3,3 ed. Gasalee.) Paulus weist den Zenturio darauf hin, dass es ohne die Matrosen keine Rettung gibt. Also kappen die Soldaten die Taue des Beibootes, sodass es ins Wasser fällt und davontreibt. (Das ist auch nach Suhl militärischer Unverstand).

Bei Tagesanbruch nimmt man erstmals (nach des Apostels Anraten und Beispiel) wieder Nahrung zu sich. Dann wird das restliche Getreide über Bord geworfen (um den Tiefgang des Schiffes zu verringern). Bei Tageslicht sieht man eine Bucht mit flachem Ufer. Die Ankertaue werden gekappt (bzw. nach Breusing gelöst, geschlippt, περι-αιρέω peri-hairéō „ringsum wegnehmen“ sei Gegenteil von περι-βάλλω peri-bállō „(ein Tau um einen Pfosten) herumwerfen, -legen“), das Steuerruder (das zum Ankern festgebunden wurde) wird losgebunden, das Vorsegel (ἀρτέμων artémōn) gesetzt, und so auf die Bucht zugefahren.

Das Schiff trifft schließlich auf einen „zweimeerigen Ort“, d.h. einen, der an oder zwischen zwei Meeren liegt, Rienecker: „auf beiden Seiten vom Meer umspült“, im Kontext wohl eine Landzunge, ein Kap, eine Sandbank o.ä. Man lässt das Schiff auflaufen, der Bug bohrt sich hinein und bleibt stecken, das Heck zerbricht (allmählich? Imperf.) „unter der Gewalt“ (des Aufpralls? oder „der Wellen“, wie es einige Hss. haben?). Der Zenturio hindert seine Soldaten daran, die Gefangenen zu töten (für deren Gewahrsam sie persönlich geradestehen müssen), lässt vielmehr alle, die können, an Land schwimmen, die übrigen sich auf Planken oder schwimmenden Schiffstrümmern an Land retten.

Haenchen insinuiert schrittweise („Paulus als schwerverdächtiger Gefangener“ S. 670 Anm. 5, „die wahrscheinlich mit einer Kette gefesselten Gefangenen“ S. 678, „wird Paulus wahrscheinlich ebenso wie die anderen Gefangenen gefesselt gewesen sein“ S. 680), dass Paulus ein gefangener Verbrecher in Ketten war. Das ist natürlich kompletter Unsinn. Paulus war ein hochgebildeter und weitgereister römischer Bürger auf dem Weg zum kaiserlichen Gerichtshof, dem überdies gestattet war, von Freunden begleitet zu werden (V. 2. nennt neben dem namenlosen Erzähler Aristarch aus Thessalonike). Er war nicht frei zu gehen, wohin er wollte (und insofern ein δεσμώτης desmṓtēs „Gefangener“, V. 1), aber er war wohl kaum ein Verbrecher in Ketten.

Auch sonst zeigt Haenchen viel jener „konstruktiver Phantasie“, die er Lukas unterstellt (S. 678). „Paulus hält auf stampfendem Schiff im heulenden Sturm eine Rede [V. 21-26], als stünde er auf dem Areopag“. Heulender Sturm? Wo steht das? Gerade solcher romanhafter Ausschmückungen enthält sich Lukas konsequent, wie Reiser aufgezeigt hat. Der Sturm wird kaum 14 Tage lang 24/7 vor sich hin geheult haben.

Lukas habe seiner Quelle entnommen: „Eine Beratung hat stattgefunden“ (über die Frage der Weiterfahrt von Kaloi Limenes), an der Paulus als Gefangener kaum teilgenommen haben kann (S. 679); nicht einmal der Zenturio hätte ein Mitspracherecht gehabt. Dass zahlende Passagiere und staatliche Akteure tatsächlich nichts mitzureden hatten, ist aber eine unbewiesene Behauptung. Aber selbst dann konnte der Zenturio entscheiden, ob er mit seinen Soldaten und Gefangenen mitfahren wollte oder nicht. Von einer Beratung lese ich im Text nichts. Aber auch Zahn spricht von einem „mit Julius und Pl [= Paulus] erörterten Plan, dort [in Phoinix] zu überwintern“ (S. 824 Anm. 66.)

Seltsam schwafelig, assoziativ und divinatorisch ist Kettenbach in seinen Deutungen. Er hält den eurakýlōn fälschlich für eine Wortschöpfung, um nicht zu sagen eine literarische Fikton des Lukas. Er macht den Eurakylon zu einem Euros = Südostwind, der auf Kreta herab geweht hat, um dann vom Land zurückgeworfen das Schiff zu ergreifen. Er weiß, dass die drei Tage 27,15-19 in Wahrheit nur einer waren. Er weiß, dass sich das vor Malta ankernde Schiff in der Nacht einmal um 360° gedreht hat, wodurch sich die vier Anker ineinander verhakt haben. Er weiß, dass ein Tiefdruckgebiet das Schiff 14 Tage lang von Ost nach West vor sich hergetrieben hat – was Tiefs auf der Nordhalbkugel nicht tun. Er hält die Bretter 27,44 für Kreuze, an denen die Gefangen festgebunden waren. Ein Feuer bei Regen hält er für unmöglich. Die Erwähnung des artémōn (Vorsegel) 27,40 soll ein Verweis auf das Fluchtmotiv von V. 30 sein (wozu?). Der Regenguss 28,2 soll eine Anspielung auf die Sintfluterzählung sein (wozu?). Der Auswurf 27,18 soll ein Hinweis auf das Jonabuch sein.

Hintergrund all dessen ist, dass Kettenbach die Form der Erzählung als Novelle bestimmt und ihr Vielschichtigkeit und Mehrdeutigkeit unterstellt. Alles ist irgendwie Symbol, verweist auf etwas, hat eine tiefere Bedeutung. Aber anstelle durch sachliche Argumentation versucht er durch fragwürdige Predigerwortspiele zu überzeugen: „Man muß zu ihrem Verständnis nur die nötige antenna, die Rah, die Antenne haben.“ (S. 167) Anders gesagt: Man muss es wie Kettenbach im Urin haben. Da Lukas Wörter verwendet, die auch eine erotische Bedeutung haben können, habe er eine erotische Novelle geschrieben (S. 171). Nur sind das Allerweltswörter, und nur ein kindischer Schweinigel würde im Kontext einer Seereise überhaupt an die erotische Nebenbedeutung denken.

Διόσκουροι heißt nicht „Gotteskinder“, wie Klaffenbach immer wieder schreibt, sondern „Zeussöhne“, also Kastor und Polydeukes; Romulus und Remus sind Söhne des Mars. Noch ein Wort zur Aoristform ἐπέκειλαν 27,41 gegenüber homer. ἐπικέλσαι: „Es bedarf auch hier einer gesonderten Untersuchung, warum Lukas diese Form mit dem Iota gewählt hat und das Sigma weggelassen hat. […] Lukas hat die Form mit dem Iota als Dicher kreiert, um […]“ (S. 181) Lukas hat hier gar nichts kreiert, das ist die ganz normale Prosaform. Sigmatische Aoriste der Liquidastämme wie ἔκελσα, ἔκυρσα findet man nur in der epischen Sprache. In der Prosa der klassischen Zeit hingegen ist das Sigma gegen Ersatzdehnung geschwunden: ἀγγέλλω - ἤγγειλα, στέλλω - ἔστειλα usw. Obwohl nur ein Detail am Rande, zeigt es doch deutlich, dass Kettenbach Dinge sieht, weil er sie sehen will.

| Quelle: | Wikimedia |

|---|---|

| Urheber: | Dillsoße, 2007 |

| Lizenz: | gemeinfrei |

| Bearb.: | verkleinert |

Die Insel, auf der Paulus gelandet ist, heißt Μελίτη Melítē (28,1), ihre Einwohner nennt Lukas βάρβαροι bárbaroi „Barbaren“ (V. 2.4), d.h. hier wohl Menschen, die nicht Griechisch oder Latein sprechen.

Aus ΜΕΛΙΤΗΗΝΗϹΟϹ ist vermutlich durch Dittographie ΜΕΛΙΤΗΝΗΗΝΗϹΟϹ geworden. Daher hat der ursprüngliche Text des Codex Vaticanus den Namen Μελιτήνη Melitḗnē. Das hat auch Eingang in die Vulgata (Militene), die bohair. Übersetzung (Ⲙⲉⲗⲓⲧⲓⲛⲏ Melitinē, sahid. dagegen Ⲙⲉⲗⲓⲧⲏ Melitē) und den syr. Harklensis (von dem ich keine Textausgabe kenne) gefunden. In einigen Hss. der Vetus Latina wurde das zu Mitilene / Mitylene / Mytilene (z.B. Codex Perpinianensis 138v Sp. b, 12. Jh.). Diese doppelt falsche Lesart verwendet Warnecke als Argument für seine Kephallenia-These. Das ist methodisch Unsinn, denn auszugehen ist immer vom Urtext. Wie Übersetzer und Interpreten (Arator, Konstantin Porphyrogenitus, Papst Johannes Paul II.) den Text verstanden haben, ist irrelevant; es zählt nur, was Lukas gemeint hat.

Melitene hieß die Landschaft, in der die ostkappadokische Stadt Melite (keilschriftl. Meliddu, heute Malatya) lag. Diese Stadt hat natürlich nichts mit Paulus' Romfahrt zu tun.

Die Schiffbrüchigen werden von den Inselbewohnern freundlich aufgenommen. Paulus wird beim Reisigsammeln von einer ἔχιδνα échidna „Viper, Giftschlange“ gebissen, ohne dass es für ihn Folgen hat. Wie frogwords gerade auf die Sandviper kommt, weiß ich nicht. Vermutlich weil sie die einzige potenziell gefährliche Giftschlange in Westgriechenland ist. (Die Kykladenviper kommt nur auf einigen Kykladeninseln vor, die Kreuzotter nur im Norden Griechenlands.) Seltsam auch die Angabe im Liddell/Scott „prob. of a constrictor snake, Act.Ap.28.3“, denn Würgeschlangen sind nicht giftig. Dahinter steht vielleicht die Auslegung Ramsays, nach der es sich um eine Schlingnatter, Coronella Austriaca, gehandelt habe. Aber man muss doch annehmen, dass die Inselbewohner wussten, dass diese zierliche Schlange (deutlich unter 1 m) nicht giftig ist. Wieso hätten sie also erwarten sollen, dass Paulus durch den Biss stirbt? Die Schlingnatter kommt heute auf Malta nicht (mehr?) vor.

Es gibt im Prinzip drei Möglichkeiten mit dieser kurzen Episode umzugehen:

Paulus heilt den Vater eines gewissen Publius (lat. Name!), des πρῶτος τῆς νήσου „erster der Insel“, von einer fieberhaften Durchfallerkrankung (Hemer schlägt Maltafieber, hervorgerufen durch Brucella melitensis, vor). Das klingt hier nach einem Amts- oder Ehrentitel (s.u.); im Plural bedeutet der Ausdruck zumeist „die Vornehmen, die Führenden“ o.ä. (Apg 13,50 „die ersten der Stadt“; 25,2; 28,17 „die ersten der Juden“).

Nach drei Monaten (also schon im Februar?) fährt Paulus mit einem Schiff aus Alexandria, das auf der Insel überwintert hat, nach Syrakus (an der Ostküste Siziliens, heute Siracusa). Von dort geht es (dem Küstenbogen folgend? oder was soll περι-έρχομαι peri-érchomai „herumgehen, eine Runde machen“ hier bedeuten? einige Hss. haben περι-αιρέω peri-hairéō „ringsum wegnehmen“, wohl wie 27,40 die Anker = „lichten“) weiter nach Rhegion (heute Reggio di Calabria). Dann mit nótos (Südwind) nach Putéoli (heute Pozzuòli in der Nähe von Neapel). In Puteoli ist für das Schiff vermutlich Endstation. Von dort geht es für Paulus auf der Via Appia nach Rom.

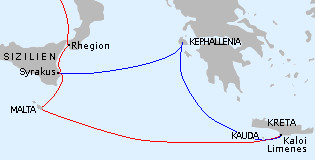

Auf welcher Insel ist Paulus gestrandet? In der Antike hießen laut Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (kurz RE), Bd. 15/1, die folgenden Inseln so:

Die in dem dramatischen Monolog „Alexandra“ eines gewissen Lykophron (Identität des Verfassers umstritten) genannte „Insel Melítē nahe Othrōnós […], um die herum sikanische Brandung nahe dem Páchynos sich drängt, […] Hélōros wirft dort kühles Nass hinaus“ (1027-1033 ed. Holzinger) scheint eine Vermischung von Malta und Mljet zu sein. Othronos wird allgemein mit dem heutigen Othoní (Οθωνοί) nicht ganz 20 km nordwestlich von Korkyra (Korfu) identifiziert. Das dalmatische Melite lag aber 20 km südöstlich von Μέλαινα Κόρκυρα Mélaina Kórkyra „schwarzes Korkyra“ (lat. Corcyra nigra, heute Korčula). Die weitere Beschreibung meint aber eindeutig Sizilien (alter Name Sikanía), Pachynos (heute Capo Passero) ist die Südostspitze Siziliens, Heloros (heute Tellaro) ist ein Fluss auf Sizilien (fließt rund 6 km südlich von Noto). Das bestreite, wer es muss.

Gegen Mljet spricht einerseits die Geographie: dass man, statt endlich an Land geworfen zu werden, genau durch die Meerenge der Straße von Otranto und dann noch fast 300 km weit getrieben wird, ist unwahrscheinliches Pech. Vor allem aber spricht das Schiff, mit dem Paulus weiterfährt, dagegen. Dass ein Schiff, das nach Sizilien und/oder Italien will, so weit im Norden überwintert, ist ziemlich unwahrscheinlich.

Auch die Aussage „als die 14. Nacht kam, seit wir in der Adria umhertrieben“ (V. 27), hilft nicht wirklich. Denn:

Die Fußnote in der Luther 2017 sagt zusammenfassend: „Auch das Mittelmeer zwischen Kreta und Kilikien [gemeint natürlich: Sizilien] wurde im Alterum zur Adria gerechnet.“

Mljet wurde im illyrischen Krieg 35-33 v.Chr. von Octavian erneut unterworfen, die Bevölkerung teils getötet, teils verkauft. Die Insel war eine Zeitlang – wohl auch noch zur Zeit des Paulus – unbewohnt. (Die catuli Melitaei des Plin. nat 3,152 [ed. Rackham] dürften doch eher „Malteserwelpen“ sein.) Im Osten von Mljet gibt es Überreste einer St.-Pauls-Kirche (Crkva Svetog Pavla) aus dem 5./6. Jh., die gelegentlich mit dem Schiffbruch in Verbindung gebracht wird. Aber Apostelkirchen beweisen nichts für die Anwesenheit des Titelheiligen.

| Quelle: | Wikimedia (ursprl. Flickr) |

|---|---|

| Urheber: | Lucas, Charles Prestwood: A Historical Geography of the British Colonies. Bd. 1.– Oxford: Clarendon, 1888. (British Library HMNTS 10004.dd.2) |

| Lizenz: | gemeinfrei |

| Bearb.: | beschnitten, verkleinert, eingefärbt |

Malta ist über 800 km von Kreta entfernt (von Kauda 875 km Luftlinie). Konnte man durch einen Sturm so weit getrieben werden, und wenn ja, in welchem Zeitraum? Bei konstant 3 km/h würde man in 24 Stunden 72 km zurücklegen, in 14 Tagen 1008 km (Fahrt über Grund). Das erscheint mir als Landratte nicht unplausibel. Frogwords rechnet die Meereströmung dazu – allerdings mit einem unplausibel hohen Wert von 1,5 bis 2 Knoten (2,8 bis 3,7 km/h) – und kommt auf eine notwendige Reisegeschwindigkeit von 140 bis 160 km täglich, das wären dann 6 bis 7 km/h (Fahrt durchs Wasser).

Die älteste Bevölkerung Maltas stammt vielleicht aus Nordafrika, im 1. Jt. wird die Insel von Phöniziern besiedelt, später kommt sie unter punische Herrschaft. Im 3. Jh. v.Chr. ist auch ein starkes griech. Element vorhanden, 218 v.Chr. wird Malta römisch und untersteht dem Statthalter von Sizilien. „Punisches und griechisches Element sind, wie Inschriften, Münzlegenden und Act. Apost. XXVIII 2 lehren, lange nicht vom römischen überwuchert worden.“ (Weiß, Sp. 546). Wikenhauser behauptet: „Aber noch im 1. Jahrh. n. Chr. war die Hauptmasse der Bevölkerung phönizischer Herkunft und phönizischer (punischer), mit dem Hebräischen verwandter Sprache, wie die Inschriften und Münzen erkennen lassen.“ (S. 283) (Vgl. auch Cicero, in Verrem: in iis scriptum litteris Punicis fuit „auf ihnen war in punischer Schrift geschrieben“, zur Zeit des Königs Masinissa, reg. 201-149 v.Chr., 4,103 ed. Greenwood.) Ob das Punische dieser Zeit mit dem atl. Hebräisch noch so nahe verwandt war, dass Paulus sich mit den Einwohnern verständigen konnte, wie Zahn behauptet (S.844 und 845), bleibe dahingestellt.

Zum oben genannten „ersten der Insel“ vgl. zwei maltesische Inschriften: eine nennt einen L. Castricius Prudens als πρῶτος Μελιταίων καὶ πάτρων „erster der Malteser und (ihr) Patron“ (IG 15,601). Eine andere sagt: muni]cipi(i) Mel(itensium) primus omni[um, je nach Segmentierung könnte man das als „erster aller Malteser“ verstehen (EDCS-22100614, CIL 10,7495, Dessau 5415). „Möglicherweise wurde bei der Neuordnung unter Augustus die Insel, wie andere des Mittelmeeres auch, unter einen eigenen Beamten gestellt, somit von der sizilischen Verwaltung getrennt.“ (Weiß Sp. 546).

Gegen Malta spricht, dass es dort (zumindest heute) keine für den Menschen gefährlichen Giftschlangen gibt. Man findet heute vier Natternarten auf der Insel, von denen zwei wohl erst im 20. Jh. eingeschleppt wurden, nämlich die Algerische Zornnatter (Hemorrhois algirus), die in Nordafrika heimisch ist, und die Europäische Katzennatter (Telescopus fallax), die in Südosteuropa und im Nahen Osten verbreitet ist. Das Gift der Katzennatter ist für Menschen relativ harmlos. Autochthon sind wohl die Leopardnatter (Zamenis situla) und die Gelbgrüne Zornnatter (Hierophis viridiflavus).

Wenn ein alexandrinisches Schiff dort überwintert hat (28,11), dann aus demselben Grund, aus dem Paulus in Kaloi Limenes bleiben wollte: die Weiterfahrt in einen besser geeigneten Hafen war angesichts der Wettersituation zu riskant.

Die St. Paul's Bay (San Pawl il-Baħar) bzw. die vorgelagerte St. Paul's Island im Nordwesten (!) Maltas gilt dort traditionell als Ort der Standung des Apostels. Ist das nicht eher unwahrscheinlich? Plausibler wäre eine Bucht im Osten oder Süden der Insel wie die St. Thomas' Bay (Id-daħla ta' San Tumas) im Südosten, wo auch vier römische Anker gefunden wurden.

| Quelle: | Archive.org |

|---|---|

| Urheber: | F.W. Putzgers Historischer Schul-Atlas zur alten, mittleren und neuen Geschichte. Bearb. u. hrsg. v. Alfred Baldamus u. Ernst Schwabe.– 27. Aufl. Bielefeld u. Leipzig: Velhagen & Klasing, 1903. S. 6 |

| Lizenz: | hoffentlich gemeinfrei |

| Bearb.: | Bildausschnitt, Beschriftungen eingefärbt |

Gegen das von Heinz Warnecke ins Spiel gebrachte Kephallēnía (heute Kefaloniá) spricht, dass es, soweit wir wissen, in der Antike nicht Melite hieß – auch wenn Warnecke andauernd das Gegenteil behauptet. Er kann keinen einzigen eindeutigen Beleg beibringen. Stattdessen betreibt er ständig argumentative Kontorsionistik.

Beispiel gefällig? Gegen Ende des 5. Buchs von Vergils Aeneis wird erzählt, wie Neptun mit seinem Wagen übers Meer fährt und es beruhigt (5,816ff ed. Fink). Begleitet wird er von allerlei Meeresgetier und auch einigen Nereiden (Meeresnymphen): laeva tenet Thetis et Melite Panopeaque virgo,/ Nisaee Spioque Thaliaque Cymodoceque. Aeneis sticht mit seinen Schiffen von Sizilien aus in See, um nach Italien zu fahren. Es wird erzählt, wie der Steuermann Palinurus nächtens einschläft und unbemerkt über Bord geht. Die Schiffe nähern sich den Klippen der Sirenen. Aeneas merkt das Fehlen des Steuermanns und greift selbst zum Steuerruder. Ohne weiteres Ereignis landet man am Beginn des 6. Buches in Cumae (westlich von Neapel).

Bei Warnecke liest sich das so:

„Vergil (Aeneis 5,825) verweist zwar nicht auf eine Insel Melite, sondern auf die Naiade Melite (die der Insel ihren Namen gab; aber nicht der Insel Malta, sondern einem nordwestgriechischen Eiland: Apoll. Rhod. 4,538 ff.). Dementsprechend ist das nächste Toponym, das Vergil nach der Naiade Melite nennt, ”das Felsengeklüft der Sirenen“ (5,864). Die Sirenen galten im Altertum als die Töchter des Flussgottes Acheloos (Serv. Aen. 5,864; Apoll. Rhod. 4,895), der in den Golf von Patras mündet. Folglich ist das Eiland der Sirenen am Golf von Patras zu lokalisieren (Warnecke, Homer 235-242), dem die Insel Kephallenia (die auch Melite hieß) vorgelagert ist.“

(2017, S. 85, Anm. 85)

Aus sieben Nereiden (nicht Najaden!) greift Warnecke eine heraus und konstruiert eine Verbindung zu den 39 Versen später genannten Klippen der Sirenen. Diese befinden sich hier aber im Tyrrhenischen Meer, nicht am Golf von Patras. (Wo Homer sie lokalisiert wissen wollte, ist bedeutungslos.) Dabei verwechselt er die Nereide Melite, Tochter des Nereus, mit der gleichnamigen Najade, Tochter des Aigaios (Apoll. Rhod. 4,538ff ed. Seaton). Es gibt hier nicht die Spur irgendeines Hinweises auf Kephallenia.

Die Bewohner waren keine bárbaroi. Frogwords behauptet: „Die meisten Volksgruppen Nordwestgriechenlands, sowohl auf dem Festland als auch auf den vorgelagerten Inseln, wurden jedoch als Barbaren bezeichnet.“ Ohne Quellenangabe ist mir das völlig unverständlich. In Wahrheit lebten hier seit mykenischer Zeit Griechen. Bei Homer werden die Untertanen des Odysseus zusammenfassend als Κεφαλλῆνες Kephallḗnes bezeichnet, die Insel Kephallenia heißt aber Σάμος Sámos oder Σάμη Sámē (vgl. Hom. Il. 2,631-635 ed. Murray/Wyatt mit Hom. Od. 9,19-26 ed. Murray). Die Inschriften Kephallenias zeigen einen nordwestgriechischen Dialekt (Einfluss des Ätolischen Bundes, davor vielleicht dorisch? s. Buck S. 11f, 178f). Das weiter nördlich gelegene Korkyra (heute Korfu) ist ein Gründung Korinths und zeigt daher den dorisch-saronischen Dialekt der Mutterstadt. In römischer Zeit gehört die Region natürlich zum Imperium Romanum.

Das Meer ist nicht nur vor der Bucht von Livadi an der Südseite Kephallenias so flach wie im Apg 27,28 beschrieben. Auch um Malta herum und besonders an seiner Südostseite finden wir laut nautischer Karte vergleichbare Bedingungen.

Warnecke fand auf der Insel auch (Hinweise auf?) eine Pauluskirche. Aber diese beweist, wie schon gesagt, nichts für die Anwesenheit des Apostels.

Autor:

(E-Mail-Kontakt)

Letzte Aktualisierung: 17. Okt. 2025